あなたのチャレンジを応援したい――。「まちづくりなみえ」だから実現できる自分らしい一歩

「日本で一番、ワクワクがあふれる町へ」

震災と原発事故によって一度は住民がゼロになった浪江町は、こう掲げて再び歩みを進めてきました。だれかのチャレンジを応援できる町であるために、ゼロから土壌を耕し、挑戦を温かく迎える風土を育んできたのです。枠にとらわれずに挑戦できる“余白”に惹かれて、いま、全国から新たな一歩を踏み出す人たちが集まり始めています。

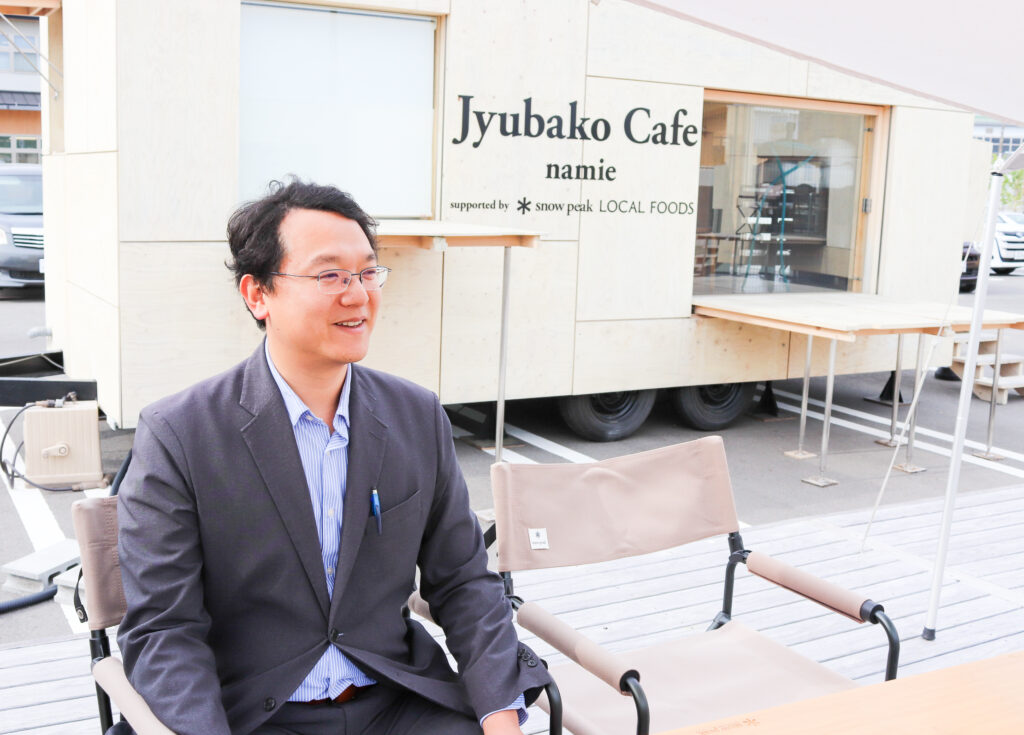

その窓口となっているのが、浪江町移住・定住相談窓口の運営を担う「一般社団法人 まちづくりなみえ」。移住相談員の菅野孝明(かんの・たかあき)さんと玉野文菜(たまの・あやな)さんが、一人ひとりに耳を傾け対応しています。

その人に合った暮らしを一緒に考える場所

「移住相談って、電話一本かけるだけでも大きな勇気が必要でしょう?だからこそ、一人ひとりの背景まで想像して、ていねいに対応しています」

こう話すのは、まちづくりなみえ事務局次長の菅野さん。その朗らかな口調に、緊張の糸がほぐれます。

福島県双葉郡に位置する浪江町は、2017年に中心部の避難指示が解除され、少しずつ再生の歩みを進めてきました。スーパーや飲食店、保育園、小・中学校も再開し、日常の風景が戻ってきています。

2024年、2025年と2年連続で、宝島社発行の『田舎暮らしの本』による「住みたい田舎ベストランキング」(人口5千人未満のまち部門)で全国1位に選出されました。復興に向けたさまざまな取り組みが新たな事業や働き方を生み出し、「チャレンジできる町」として注目を集めているのです。

そんな浪江町では、移住支援のあり方にも独自の姿勢が見られます。新しい挑戦や価値観を受け入れ、「だれかのチャレンジを応援すること」を起点に、お試し移住や子育て世代に向けた教育・生活支援、新規就農や飲食業を目指す人への就業支援など、暮らしのステップに合わせた支援を充実させています。

こうした情報を整理し、必要としている人にていねいに届けるのが、まちづくりなみえの大切な役割です。そして何よりも「その人に合った暮らし」を一緒に考えることを大切にしています。

お試し住宅はこちらの記事でもご紹介しています。

>コテージで利用者同士ともつながれる 浪江町の「お試し宿泊」

チャレンジする人を町が応援

浪江町には昨年度、延べ175件の移住相談が寄せられました。定年後の“第二の人生”をここで送りたいと考える方や、起業・開業の拠点として町を選ぶ方など、相談者の背景は実に多様です。

「浪江町はもともと商業の町としてにぎわっていたこともあり、元気で明るい人が多いんです。震災前は中心市街地に飲食店が立ち並び、『今夜は浪江に飲みに行こう』と周辺地域からも人が集まってくるような町でした。その空気はいまも息づいていて、『ここで飲食店を始めたい』とチャレンジの場として選ぶ人も少なくないんですよ」と菅野さん。

そうした「挑戦」を後押ししてきた取り組みのひとつが、2021年10月から2022年10月にかけて導入されていた「チャレンジショップ制度」です。町が運営する商業施設「まち・なみ・まるしぇ」を活用し、最大1年間、低コストで“お試し開業”ができるという仕組みでした。

実際にこの制度を利用して開業したのが「おむすび専門店 えん」や「ステーキハウスJiro」です。まち・なみ・まるしぇでの営業を通して、「お客さんの反応を見ながら、自分の事業の方向性を見直すことができた」「地域とのつながりのなかで、本格的な店舗の場所やあり方が見えてきた」といった声が寄せられています。

この制度は今後、継続の有無について検討が進められる予定ですが、町には「挑戦を歓迎する」風土が根づいており、チャレンジを後押しする空気が息づいています。

お試し暮らしで、浪江町のリアルを体感

さらに浪江町では、「いきなり移住するのは不安」「まずは町の暮らしを体験してみたい」という方に向けて、長期お試し宿泊ができる、お試し暮らし支援制度を設けています。この制度は、移住を検討している方が町での暮らしを一定期間体験できる制度です。町内の住居や仕事を探したり、浪江町の風土や気候を実際に体験したりするなかで、リアルな暮らしをシミュレーションすることができます。

宿泊先となるのは、JR浪江駅から車で5分ほどの高台に位置する「いこいの村なみえ」のコテージです。大浴場やレストランも併設されており、春から秋にかけてはバーベキューも楽しめるなど、町民の憩いの場としても親しまれています。

お試し宿泊としての利用期間は1回あたり15泊または30泊で、お一人当たり通算2回まで利用可能。宿泊費は15泊で1万円、30泊で2万円と、経済的な負担を抑えながら浪江での暮らしをじっくり体験できます。

コテージには、家具や寝具はもちろん、食器や調理器具もひととおりそろっており、到着したその日からすぐに生活を始められます。また、フリーWi-Fiも完備されているため、移住後にテレワークを検討している方にとっては、実際の働き方との相性を試す機会にもなりそうです。

さらに、町内の視察や移動のためにレンタカーを利用する場合には、それぞれ半月分・ひと月分のレンタカー料金を町が全額補助する制度が用意されています。交通手段の不安が軽減されることで、より実際の生活に近い形で町を体験することができます。

浪江町の交通手段についてはこちらの記事でもご紹介しています。

>ふくしま12市町村では車のない生活ができる?浪江町の暮らしを紹介

こうした支援制度を活用すれば、浪江町での暮らしを“お試し”しながら、自分に合った暮らし方や働き方を見極め、安心して次のステップへ進むことができるはずです。

「あなたの移住」を本気で考えてくれる人がいる

移住を後押しする制度も充実していますが、まちづくりなみえの大きな魅力は、それ以上に、人がしっかり寄り添ってくれることです。窓口に立つのは、この町を心から想う人たち。だからこそ、相談する側も安心して一歩を踏み出せるのです。

川俣町出身の菅野さんは、震災当時、東京で会社員をしていました。テレビから流れる津波のニュース映像や、その後の原発事故の報道に衝撃を受け、「ふるさとがなくなってしまう」と強い危機感を覚えたと言います。翌年には故郷の力になりたいと福島へ戻りましたが、何もできない自分に無力感を抱き、葛藤する日々が続きました。

そんなときに出会ったのが、浪江町の復興支援コーディネーターという仕事。以来、10年以上にわたって、町の復興に関わるさまざまな業務やプロジェクトに携わってきました。現在は、移住支援をはじめ、町のブランディングや情報発信など、多岐にわたる業務を担っています。

「2017年の避難指示解除直後の町は、夜になると本当に真っ暗でした。復興が進んで、いまでは24時間営業のお店もできましたし、ずいぶん変わりましたね。まだまだお店の数は多くないかもしれませんが、僕は『余計なものがなくて、ちょうどいい暮らし』ができる町だと感じています。情報があふれかえっているよりも、必要なものがきちんと見える環境のほうが、自分らしくいられる気がしますね」

移住相談員の玉野さんは、浪江町・請戸(うけど)地区の出身です。10歳のときに震災と原発事故による避難を経験し、その後は県内外の避難先で生活してきました。

「もともと生まれ育った場所なので、やっぱり浪江が一番落ち着きます。風の感じとか、空気のにおいとか、体が覚えているんです。震災で風景は大きく変わってしまったけれど、変わらず安心できる場所ですね。海が近い分、新鮮なお魚がすぐに手に入るのも、ここならではの良さだと思います」

故郷に戻り、今は移住相談員として町に関わる玉野さん。実際に震災を経験し、町を離れていたからこそ、戻ってきた人の気持ちにも、初めてこの地を訪れる人の不安にも寄り添うことができます。町への想いをもつ人がいる安心感は、移住を考える人にとって、何より心強い支えになるはずです。

風通しの良さも、浪江町の魅力

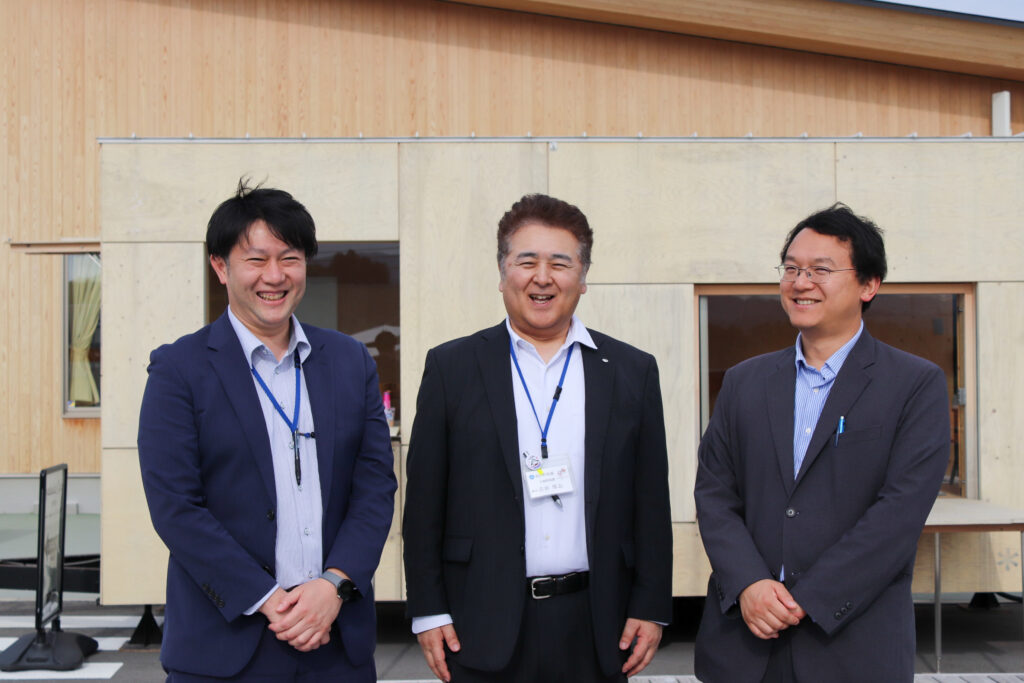

浪江町企画財政課移住推進係の白戸智係長にもお話を伺いました。

「移住支援の制度は、あくまできっかけです。私たちが目指しているのは、その先にある、その人らしい暮らしを一緒に考えること。浪江町の魅力や可能性をていねいに伝えながら、人生の選択に寄り添える存在でありたいと思っています」

また、住民主体のネットワークも、浪江町ならではの特徴だと教えてくれました。

「町民有志によって運営されているLINEグループ『浪江に暮らす』には、イベント情報や日々の暮らしのヒントなどが自由に投稿されていて、とても役立っています。役場が一方的に情報を発信するのではなく、町に関わる一人ひとりがつながりを編み、自然に人と人が結びついていく。そんな風通しのよさが、この町の魅力でもあると思います」

役場としても、移住を押しつけるのではなく、その人に合った関わり方を一緒に探すというスタンスを大切にしているそうです。役場、住民、そして移住者、さまざまな立場の人が垣根なく対話を重ねながら、この町を育てていきたいと考えているのです。

チャレンジを後押ししてくれる浪江町で、「この場所で暮らしたい」と思えるきっかけを探してみませんか。あなたのその一歩を、まちぐるみで応援してくれるはずです。

■浪江町移住・定住相談窓口(一般社団法人「まちづくりなみえ」)

所在地:〒979-1513 福島県双葉郡浪江町幾世橋大添52-1

営業時間:9:00~18:00

定休日:水曜、日曜、祝日

TEL:0240-23-7530

E-mail:takaaki.kanno@mdnamie.jp

HP:https://www.mdnamie.jp/

※所属や内容、支援制度は取材当時のものです。最新の支援制度については各市町村のホームページをご確認いただくか、移住相談窓口にお問い合わせください。

文・写真:奥村サヤ