マラソンで生まれた川内村との縁。新たな移住者を支えることで感謝を村に返したい

- 出身地と現在のお住まい

千葉県木更津市(成澤隼平さん)、埼玉県川口市(麻美さん)→川内村 - 現在の仕事

隼平さんは地元密着の保険代理店を経営、麻美さんは地元の社会福祉協議会に勤務 - 移住してよかったこと

夫婦2人とも川内村に来て前向きな性格になった

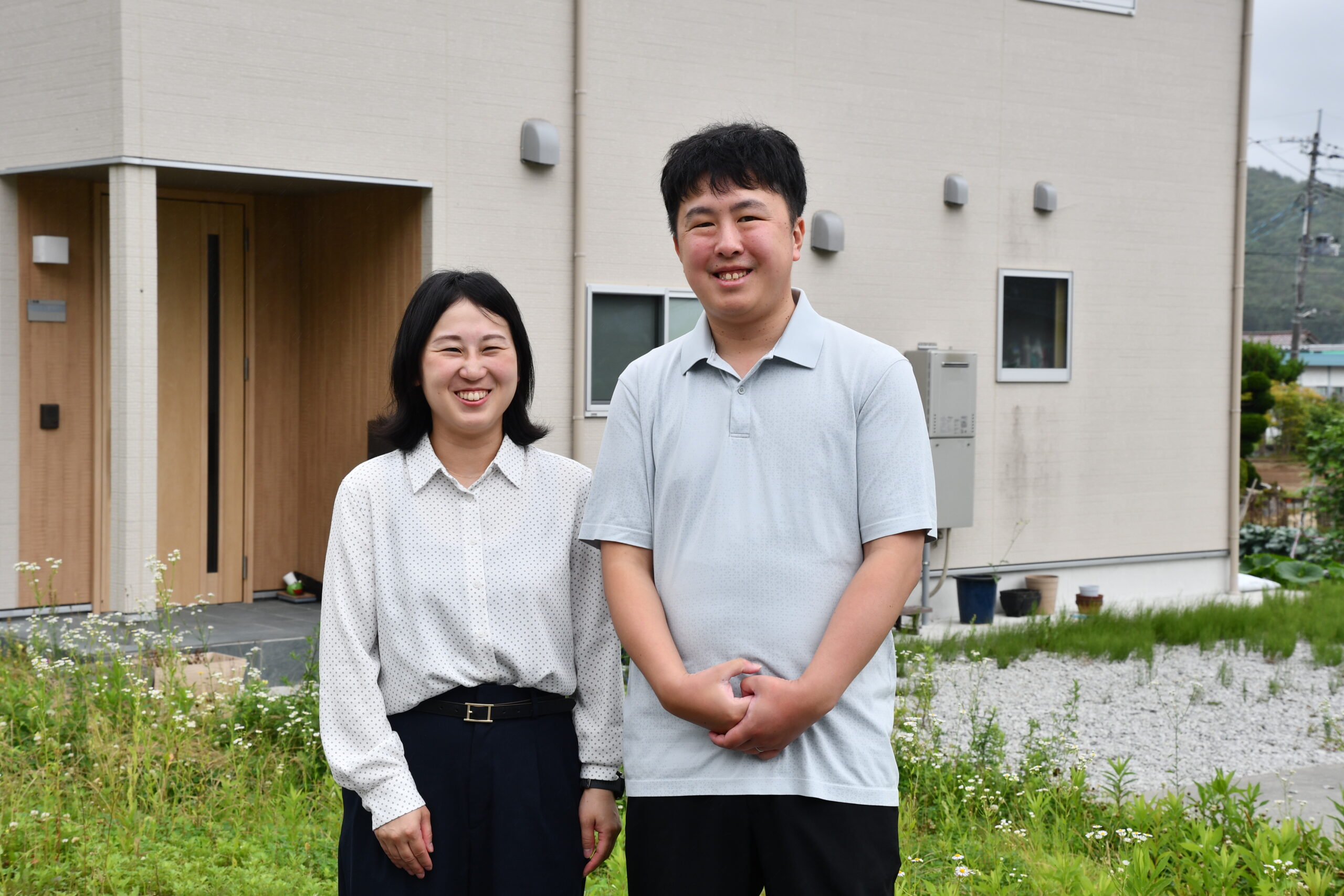

2021年4月に川内村に移住した成澤隼平(なりさわ しゅんぺい)さん・麻美(まみ)さんご夫妻。移住当時はまだ交際中でしたが、川内村で婚姻届を提出しました。移住前はともに「陰キャだった」と笑いますが、川内村の自然と人に触れるなか、都会ではなかなか開くことができなかった心を開き、充実した日々を送っています。ご夫婦揃ってインタビューに答えていただきました。

移住につながった「追い込まないマラソン」の魅力

――移住の経緯を教えてください。

隼平さん 2018年にたまたまテレビで観た「川内の郷かえるマラソン」がきっかけです。当時は市民ランナーの存在が話題になっていた時期で、私も職場の仲間に誘われて走るようになりました。全国各地の大会に参加し、楽しむよりも記録を意識して自分を追い込みながら走っていましたが、テレビに映ったかえるマラソンは、かえるの被り物をした人が走っていたりして、そのゆるさに衝撃を受けたんです。

翌年、私もかえるマラソンに初めて参加して、それまでのマラソンでは感じたことのない走る楽しさや喜び、地元の人たちの温かさ、豊かな自然のなかで走ることの幸せを感じました。

――その経験が移住の決め手になったのでしょうか。

隼平さん もちろん大きな要素の一つでしたが、一方で、ちょうどその頃、都会の生活に疲れを感じていたんです。当時は千葉県で保険関係の仕事をしていましたが、まったく思うようにいかず、都会は、どんなにやりたいことであっても、それをやり抜くには相当難しい環境なのだと思い始めていました。そのころ田舎暮らしにも興味を持っており、小さいころから田舎に近い雰囲気で暮らしていたため、自分には合っているのではないかと思うようになりました。

そんななか、かえるマラソンでつながった川内村の知り合いから、「地元で長年保険関係の仕事をしてきた人が高齢で引退を考えていて、後継者を探している」という話を聞きました。保険関係の仕事をしていたとはいえ、移住者が完全アウェーな状態からいきなり地元密着で保険の仕事ができるのか、川内村の人たちが受け入れてくれるのかと不安は大きかったです。しかし、当時まだ交際中だった妻が「一緒に移住して応援する」と言ってくれたことで、移住の決心がつきました。

もう一つ、川内村が東日本大震災と原発事故の影響を受けた地域だったことも大きな理由です。自分にできることでこの地域に貢献したいという気持ちも芽生えていました。

――暮らし面での不安はありませんでしたか?

隼平さん 正直たくさんありました。川内村は水がおいしいし、自然が豊かだし、夜は静かだし、都会にはない魅力がたくさんあります。でも、当然それだけでは生きていけませんから。

麻美さん 最初に川内村に来たとき、途中車に揺られながら、「これぐらいの田舎なら平気だな」って思っていたんです。でも、想像していた以上にどんどん山奥に入っていくので、「いったい私はどこに連れて行かれるんだろう」って、正直に言うと最初は絶望感を味わいました(笑)。

隼平さん そのときの妻の不安そうな表情は今でも忘れられません(笑)。

考え方次第で「不便」は「価値」に変えられる

――そんな不安や不便さをどんなふうに解消していったのでしょうか?

隼平さん 不便さを自分なりにどう打開して生活するかを考え、まず手に入れたのは車です。当時はほぼペーパードライバーでしたが、毎日運転するようになり、行動範囲が広がることで不便さはほとんど感じなくなりました。今では1日100km以上運転することも珍しくありません。

麻美さん 私も運転に少しブランクはありましたが、関東でも数年間車通勤していた時期があったので、そこまで運転に対して不安はなく、車社会での生活に馴染むことができました。

隼平さん 川内村では、チェーン店の回転寿司屋さんやファミレスに行くにも片道30kmほど車を走らせる必要があります。でも、今まで当たり前に近くにあったものが当たり前でなくなったことで、今まで感じたことがないほど、外食のおいしさに感動するようになりました。「不便」という言葉からはデメリットばかりが連想されがちですが、自分の考え方次第で価値に変えられることに気付き、不安は少しずつなくなりました。

――「川内村に来てよかった!」と思うことはなんですか?

麻美さん 自然のホタルなど、なかなか見る機会がない生きものに出会えたり、とてもきれいな星空が見られたり、都会では触れられない自然が当たり前にあることが、私にとっては一番です。

隼平さん 今、川内村に住む方の約6割は私の会社で何かしらの保険をお預かりしていて、村のコンビニや近隣の市町村のスーパーなどに行くと、必ずといっていいほどお客様にお会いします。仕事のオンオフがつけにくいところもありますが、声をかけてもらえるとやっぱりうれしくて、そんなときに「誰かの役に立つって嬉しいことだな」「移住して本当によかったな」と思いますね。

川内村の人や自然が性格まで変えてくれた

――地域と関わる活動もいろいろされているそうですね。

隼平さん 仕事を通じて地域のお役に立てるよう心がけているのはもちろん、仕事を離れたところでは、富岡町社会福祉協議会が取り組むペットボトルのキャップ回収活動に共感し、世界の子どもたちに向けたワクチン普及活動に参加しています。

また、川内村を拠点にしたオンライン型ランニングクラブ「カエルランニングクラブ」を立ち上げ、活動しています。今では全国に820人以上のメンバーがいる大きな組織になりました。メンバーのなかには、毎年かえるマラソンに参加して村の皆さんと交流してくれている人たちもいます。そうした交流をつくることで、村の交流人口を増やすことに貢献できればと思っています。

かえるマラソンがなければ、私は走ることの本質を知ることはありませんでした。記録ではなく、健康な2本の足があって初めて走れる。その事実がどんなにすばらしいことなのかと、かえるマラソンが教えてくれたんです。近年は会社としてかえるマラソンに協賛させていただくなど、走ることを通じた自分なりの地元への貢献を日々考え、行動に起こしております。

麻美さん 私は、地元のそば道場に通っています。自宅から歩いて行ける距離にそば打ち教室があって、地元の女性の方々と一緒に楽しんでいます。もちろん初めての経験で、自分で打って自分で食べることにまず感動しました。2023年にはそば打ち段位認定試験で初段に認定され、最近では村外や県外から来た方にそば打ち体験の指導をすることもあります。

かえるマラソンのときは、村の団体の皆さんと一緒に、ものすごい量(約1,600名分)のそばを打って振る舞います。走り終えた皆さんが「おいしい」と言って食べてくれる姿を見ると、私も少しは地域に貢献できているのかなとうれしくなります。

隼平さん 妻はもともと内向的な人でしたけど、こちらでの新しい仕事にやりがいを感じているようですし、村の皆さんとの関わりのなかでキャラが前向きに変わってきたみたいでうれしいです。実は私も同じで、どちらかというと「陰キャ」だったのが、川内村に来て外交的に変わることができました。

麻美さん 生きづらさというか、常に何かをしていないと…みたいな焦りが、都会ではずっとあったんですよね。でも、川内村に引っ越して、そういう焦りやプレッシャーから解放された気がします。この自然や人が密集してない環境が、私たちをリラックスさせてくれているのかもしれません。

――今後、川内村でどのように生活していきたいですか?

隼平さん これは私の自責でもありますが、自分の夢や目標だけで突っ走っては絶対にだめだと思っています。地域のスタンスに合わせる意識や姿勢がないと、徐々にしんどくなると思うんです。自分の考えを押し付けるのではなく、まずは村のこと、村の人たちのことを理解しようとする気持ちを持たなければ、移住はできても定住はできないのではないでしょうか。

そんな考えから、今後は自分の経験を活かし、川内村に移住した人が少しでも長くここに根を下ろし、自分の目標や夢の達成に近づけるよう、応援やサポートができればと思っています。

隼平さん 私は、この村に拾っていただいた立場だと思っています。都会での仕事がうまくいかず、自分の存在価値もわからなくなるような状況から、今では適度な裁量もいただいて働けるようになりました。それは、私のような移住者を受け入れてくれる環境が川内村にあったからだと思うんです。その感謝を自分ならではの形で村に還元し続けたいですね。自分が主役になるのではなく、村のサポート役として、自分の果たすべき役割を果たしていきたいです。

成澤 隼平(なりさわ しゅんぺい)さん・麻美(まみ) さん

隼平さんは大学卒業後、東証一部上場のインテリア関連企業や保険会社を経て、2021年4月に川内村へ移住。その後、ともに移住した麻美さんと結婚。隼平さんは株式会社川内自工保険事務所代表取締役。麻美さんも村内福祉施設にて勤務。

※内容は取材当時のものです

文・写真:髙橋晃浩