【開催報告】2025.10.8 多様な人材を活かして成果を上げる これからの職場づくりセミナー

- イベント

2025年10月8日、ふくしま12市町村内の企業を対象に、「多様な人材が働きやすい職場づくり」をテーマにセミナーをCREVAおおくまにて開催しました。

株式会社ワーク・ライフバランス取締役の浜田紗織氏をお呼びし、第一部では「人手不足の解消に向けて ~採用率・定着率を上げる働き方改革~」と題してご講演いただき、第二部では働く環境づくりに関する困りごとと解消法について考えるワークショップを実施しました。当日の内容をレポートします。

【第一部】 講演 :

「人手不足の解消に向けて ~採用率・定着率を上げる働き方改革~」

今求められている働き方改革について、その必要性や社会的背景、人手不足解消や業績向上につながるポイントについてお話いただきました。ワーク・ライフバランス社が携わった働き方改革コンサルティングの成功事例も提示いただき、どのような改善が働き方改革につながったのか具体例も紹介していただきました。

1.今、働き方改革が必要な理由

労働人口が減少し、人材獲得の競争が増えている今の時代、「働き方」はとても注目されています。日本は労働時間が長いにもかかわらず、就業者1人当たりの労働生産性がOECD加盟諸国の中で31位(2022年)と、先進国の中で最下位です。

人口ボーナス期と人口オーナス期

この労働生産性の低さの背景にあると考えられているのが、日本の人口の推移です。人口ボーナス期、人口オーナス期という概念があります。人口ボーナス期は、働くことができる若い世代がたくさんいる一方で、子どもや高齢者など支えられる側の割合が少ない時期をいい、経済が発展しやすいと言われています。一方、人口オーナス期は支えられる側の人口、特に高齢者の割合がぐっと上がって、働き手が少なくなる時期です。少ない現役世代が引退世代を支え、社会保障制度の維持が困難になると言われています。

日本の場合、まさに高度経済成長期にあたる1960年代半ばから90年代半ばが人口ボーナス期でした。そして、人口ボーナス期は一度終わると二度と来ないと言われており、日本では経済発展しやすい時期は既に終了したということになります。

人口オーナス期に入った日本が経済発展するためには

経済発展しにくい人口構造になっている人口オーナス期において、再発展するために重要なポイントは2つ。1つは眠っている労働力があれば労働参加を促すこと。そしてもう1つは未来の労働力を確保する、つまり真に有効な少子化対策を実施することです。

内閣府の調査で、子どもを持つ意思のある夫婦に2人目が生まれたかどうかの追跡調査によると、夫が家事・育児に参画している時間が長ければ長いほど、2人目以降が生まれているという結果があります。

他国では、労働時間の上限規制や、勤務間インターバル(EUでは1日の勤務終了後、連続11時間以上の休息をとることが義務付けられている)の導入により、男性も女性も家庭の時間を持つことができ、少子化を食い止めているという事例もあります。

最近、日本では男性育休が義務化されました。初産婦は4人に1人が産後うつになるというデータがあります。その予防法は、まとまった7時間の睡眠をとること、そして朝日を浴びて散歩し体のリズムを整えることです。この2つの対策は、女性が1人で育児を担っていると難しく、男性が育休をとることで可能になります。18歳~25歳の男子学生への調査では、9割が育休を取得したいと回答し、なかでも3割近くが半年以上の育休を希望しているという結果がありました。働き盛りの男性が数か月単位で抜けても仕事が回るという職場に、若者は魅力を感じているということです。

新潟県のサカタ製作所(建築屋根金具製造)では、男性育休をしっかり取るという取組みで、従業員の家庭に生まれた子供の数が4.5倍に増加しました。「この企業で働きたい」という人も増え、採用面でもいい影響があったようです。

人口オーナス期に適した働き方とマネジメント

人口ボーナス期とオーナス期では、それぞれに適した働き方があります。人口ボーナス期は重工業の比率が高く、早く・安く・大量に生産し、均一なサービスを提供するため、なるべく「男性」が「長時間」働き、また「同じ条件の人をそろえる」ことが時代にあう勝ち筋でした。

一方、人口オーナス期では介護を抱える人も増え、労働力が足りません。そのためなるべく「性別を問わず」、時間当たりの費用も高騰しているため「短時間」で働き、成熟した社会の多様なニーズに応えるためにも「違う条件の人をそろえる」ことが求められます。

マネジメントのあり方にも変化が求められます。人口ボーナス期ではカリスマ型のリーダーのもとどんどん働いてもらい、競争を促すマネジメントが効果的でした。しかし人口オーナス期になると長く働ける人、そうでない人、様々な事情を抱える人がいる中で、パスをうまく回しながら仕事を進めるチームマネジメントが大事です。リーダーはそれぞれの事情を汲みつつ、弱みも共有しながら互いに支え合うことで、チーム全体の力を引き出すことが求められます。

日本は人口ボーナス期で大成功した後、他に類を見ないスピードで急速に人口オーナス期に入りましたが、残念ながら人口オーナス期に適した働き方にはまだ転換しきれていません。

2.生産性や従業員満足度を高める働き方改革

勤務間インターバルの必要性

人間の集中力に関する研究データで、こんなものがあります。

- 人間の脳が集中力を発揮できるのは朝目覚めてから13時間で、これを過ぎると酒気帯びと同程度の集中力しか保てない。

- 眠りの前半の6時間で肉体の疲労が回復するが、ストレスなどの心の疲労がとれるのはそれ以降。

- 睡眠不足の上司ほど部下に侮辱的な言葉を使っている。

- 逆に、平均睡眠時間が上位の企業ほど利益率(ROS)が高い。

このような裏付けもあり、睡眠は国家戦略というように、勤務間インターバルが法制化されている国もあります。例えばEUでは、1日の勤務終了後、連続11時間以上の休息をとることが義務付けられています。

とある県警察の働き方改革の事例では、捜査中に「あなたは一旦ここで帰りなさい」というように休むタイミングをしっかり決めて休んだところ、残業時間が減り、事故処理件数など労働生産性も上がりました。

またワーク・ライフバランス社が行った調査では、働き方改革の施策の中で、従業員満足度をもっとも高め離職率を下げたのは、勤務間インターバル制度の導入でした。自社で勤務間インターバル11時間は当然とれているという会社は、ぜひ採用でアピールしてもらえたらと思います。

心理的安全性がチームの成果を高める

「心理的安全性」とは、率直な意見や素朴な疑問、違和感などを、地位や経験にかかわらず誰もが気兼ねなく言えることをいいます。グーグル社で高い成果を生むチームに共通している点を調査したところ、「均等な発言機会」があり「社会的感受性が高い」、つまり心理的安全性の高さが重要なことがわかり、この言葉が広まりました。

逆に心理的非安全なチームには、罰や不安がまん延しています。課題を報告すると「ではあなたが対応して」と言った者負けのような状況に陥ったり、トラブルが起こると犯人探しがはじまってしまったり。このようなチームではうまくいかないことが多いです。

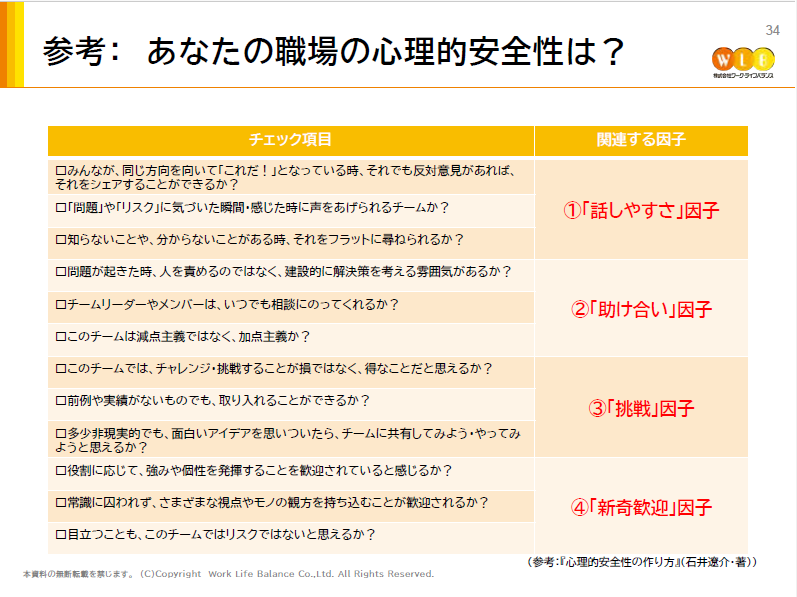

以下のチェックリストでは、職場で心理的安全性が確保されているか、チェックすることができます。足りないものがあれば今後どうアプローチしていくか、考えながら確認していただければと思います。

新菱冷熱工業株式会社(建設業)の課題は、現場でベテランと若手が組む2~3名のチームの仕事がうまくいっていないということでした。若手にどう接していいかわからないというベテランと、ベテランがいつも忙しそうで何も聞くことができないという若手が、互いに歩み寄るために編み出したのが「ホウレンソウのおひたし」。ホウレンソウ(報告・連絡・相談)をするとき、「お」怒らないで、「ひ」否定しないで、「た」助けて、「し」指導して、を徹底しました。するとベテランと若手間のコミュニケーションが増え、若手が新しい提案をしたり勉強会を始めたりとだんだん元気になり、仕事の満足度も上がったというケースがありました。

3.組織変革を進めるには

働き方改革を進めるにあたって必要なのは、ありたい姿をイメージすることです。ありたい姿と現在の姿を比較してそのギャップをどう埋めていくか、心理的安全性の高い場で解決していくという、シンプルな話です。

ありがちなのは、例えば「ペーパーレスに取り組もう」とか「今クレームが多いからクレームをなくそう」というように、とにかく目の前にある問題から手を付けてしまうことです。そうではなく、実際になりたい姿を描き、それを目指していくことが非常に大事です。

4.まとめ

男性が長時間働くという、これまで一般的だった働き方は持続可能ではありません。既に到来している人口オーナス期では、性別問わず多様性を受け入れ、効率よく、心理的安全性を保って働いていくことが必要です。

最後に、先日新聞で、日本の労働人口が減ってきていると言われている一方で、実際に働いている人の数はここ数年増えているという記事がありました。これは働き方改革が進み、職場の多様性が広がってきた結果だと考えられます。人手不足を解消するためには、多様な人材が働けるような職場環境をいかに整えていくかということが大切なのです。

【第二部】 課題深堀りワークショップ

引き続き浜田紗織氏のファシリテーションのもと、4名1組のグループに分かれ、働き方改革の一歩となるような、働き方の課題を深掘りするワークショップを行いました。

働き方改革とは、ありたい姿と現在の働き方を比較し、ギャップを洗い出して解決策を決め、実行することで進めることが可能です。今回のワークショップでは、参加者に今の仕事を選んだ理由ややりがいを振り返りながら、まずは自分のありたい姿を思い描いてもらい、現在の働き方とのギャップを埋めるための解決策を決めるところまでを行いました。また、心理的安全性の高い場を実現するために、皆が話しやすい雰囲気をつくることに留意しながら行われました。

業務時間のうち移動時間を減らし、考える時間を増やしたいというグループでは、両方を同時に叶えるために移動時間を考える時間にすればいいという提案が出されました。例えば移動時間にYouTube等の情報発信コンテンツを活用し、インプットや思考の時間を確保するなどのアイデアが出されました。

また事務作業を削減するために、学生アルバイトを導入したことにより業務を効率化できたケースが紹介されたり、考える時間を増やすためには空き時間を意識的に捻出し、その中できちんと記録を残すという提案が出され、グループの中での学びあいの場になりました。